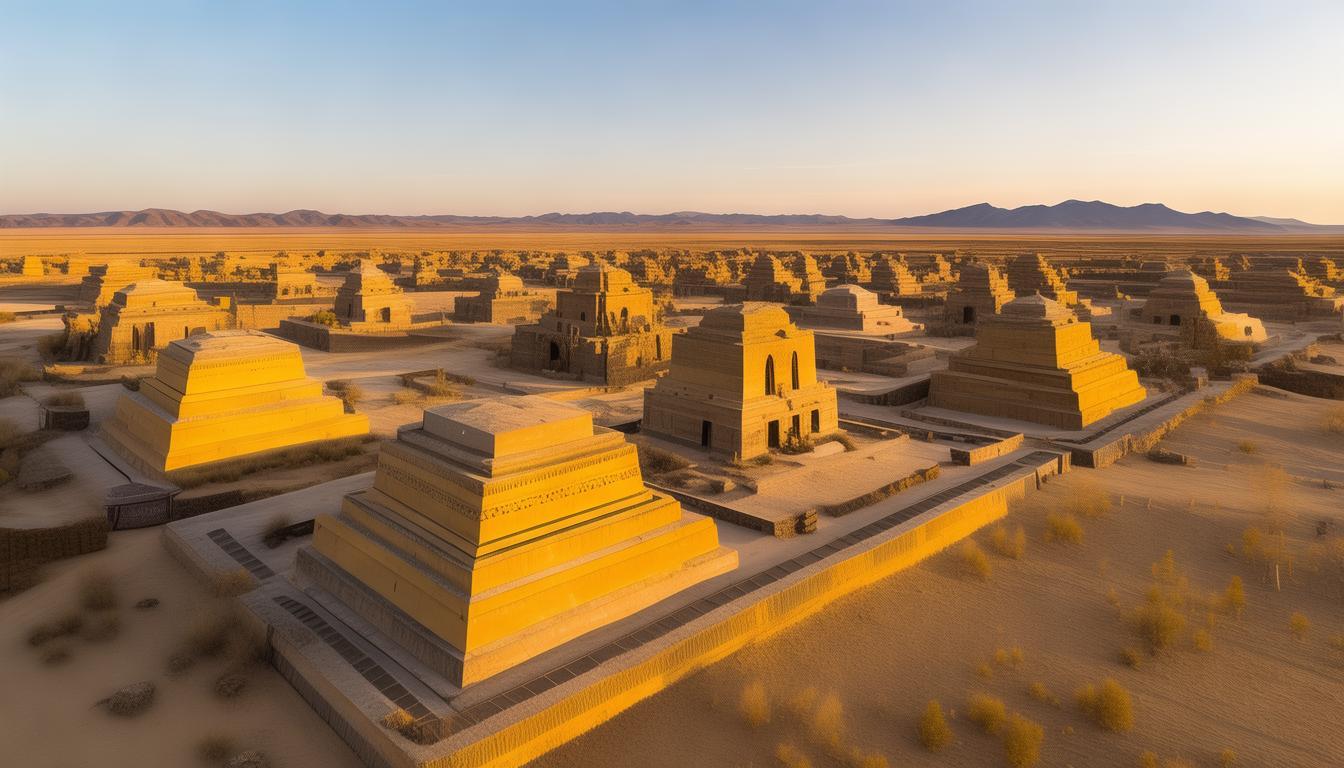

有这样一些神奇的古冢,仿佛时间的沉淀之物,在岁月长河里悄然伫立近千年,昔年或许是“王侯”所在,神秘来历无人知晓,它们就是西夏陵。

西夏陵作为西夏留存至今规模最大、等级最高、保存完整的代表性遗产,具有无可替代的价值。它为延续近两百年的西夏王朝及其君主世系提供特殊见证,还填补了亚洲文明史上时间—区域—族群框架的空缺。

半个多世纪来,对西夏陵的考古工作持续深入开展。考古工作者对西夏帝陵陵主进行确认,还对陪葬墓、北端建筑遗址和防洪工程遗址等进行考古调查与发掘。通过这些努力,西夏陵的选址、陵园结构、形制布局、陵寝制度、遗存情况等逐渐清晰起来。例如 2024 年,针对 3 处防洪墙的发掘,让西夏陵防洪设施的建造方法和类型真相大白。同时,对 6 号陵地宫的发掘明确了墓葬结构、陵塔与墓室的相对关系等。

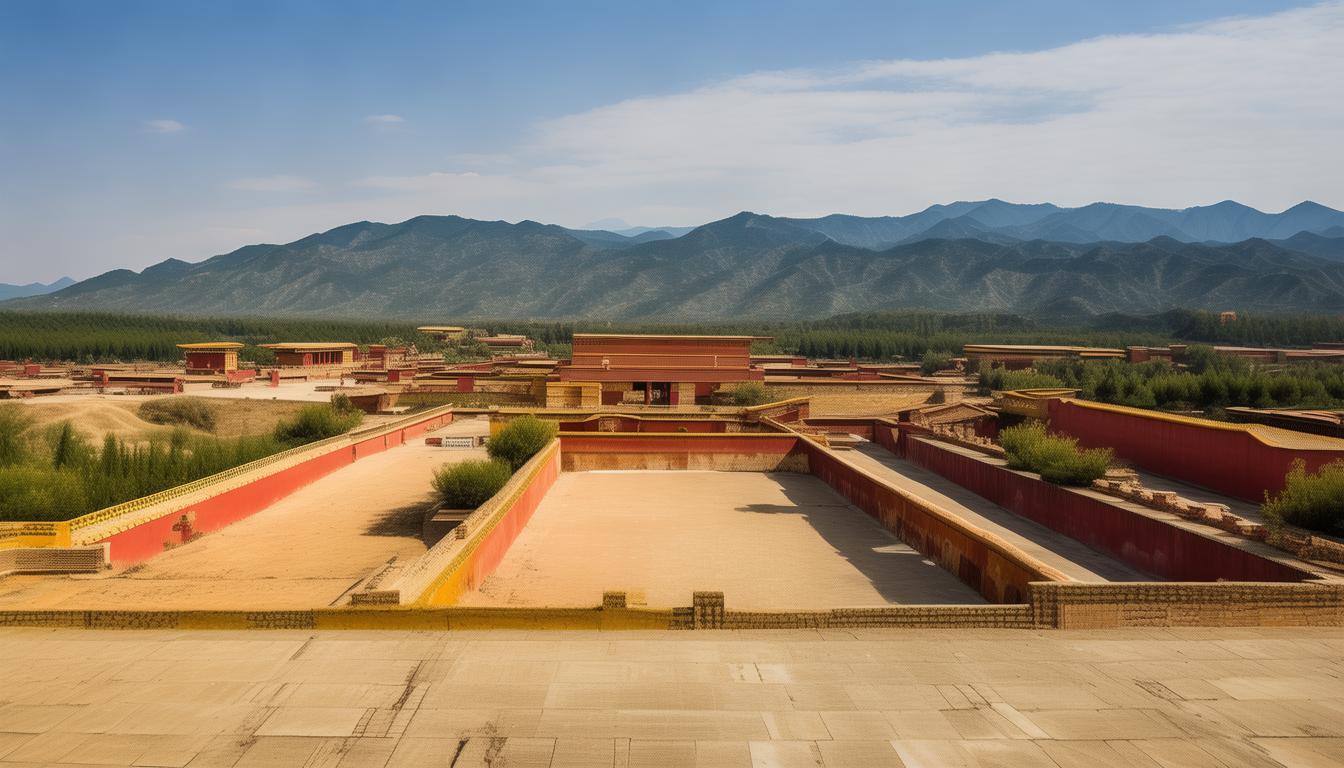

西夏陵现存 9 座帝陵,尽管陵域面积不同,但其建筑布局总体相似。这里明显可见中原文化的深远影响。观察献殿、陵城南门等建筑遗址的柱洞分布,不难发现采用了中原地区传统的木结构建筑形式。规模最大的 3 号陵陵城的城门、角阙等建筑,更是使用了“阙”,还遵循“天子三出阙”礼制,完全契合中原帝王规制。

西夏陵的文化融合特点显著。出土的人像石碑座样式独特,可能受草原石人和西南地区影响,是基座与人像的融合创造。并且西夏尊孔子为文宣帝,是中国历史上唯一如此做的政权。这表明西夏文化受多方影响,是多民族融合、多元文化交流的产物。

在遗址保护方面也成果丰硕。2000 年,敦煌研究院文保团队开启西夏陵抢救性保护大幕。截至目前,已完成所有帝陵及主要陪葬墓等遗址的保护加固,基本消除遗址失稳和表面侵蚀问题。去年,西夏陵区管理处与敦煌研究院签署日常保养维护合作协议,将继续在土遗址保护理论与技术上展开研究与实践。

尽管时光已过近百年,据参与保护修复的人说,现在西夏陵除陵墙有点缺损外其余几乎未变。这些珍贵的历史遗迹见证着往昔王朝的辉煌,每一处建筑、每一件出土文物都在诉说着那段多元融合的历史,也为中华文明多元一体格局添上浓墨重彩的一笔。大家有没有想过去亲身感受一下西夏陵的魅力?