今年是中国人民抗日战争胜利80周年,上海作为当时中国人民抗日战争的主要战场,留存着众多珍贵的抗战历史遗迹。这些遗迹不仅承载着这座城市的抗争与坚韧,更是一段不可磨灭的民族记忆。

同济大学建筑与城市规划学院副教授潘玥提到,抗战历史充分展现出上海“抵抗”“坚韧”“智慧”的城市品格,是一种独特“上海性”的真实体现。系统地保护和研究抗战建筑,其实就是把这些精神底蕴转化为可读、可触摸、可感知的物质空间,让后代能真切理解上海何以被称作“英雄的城市”。

上海的城市肌理里,遍布着经历战火的建筑,就像凝固的历史,默默诉说着往日的故事。在抗战八十周年这个时间节点,聚焦这批抗战遗址,能让当下的上海与那段历史建立更紧密关联。在接受澎湃新闻采访时,历史学者苏智良以及专注建筑遗产研究的建筑师卢永毅、潘玥、朱宇晖等都强调了如今保护抗战遗迹的重要意义。他们一同呼吁在上海多建抗战主题纪念馆,以便更好地承载和讲述这座城市的抗战历史。

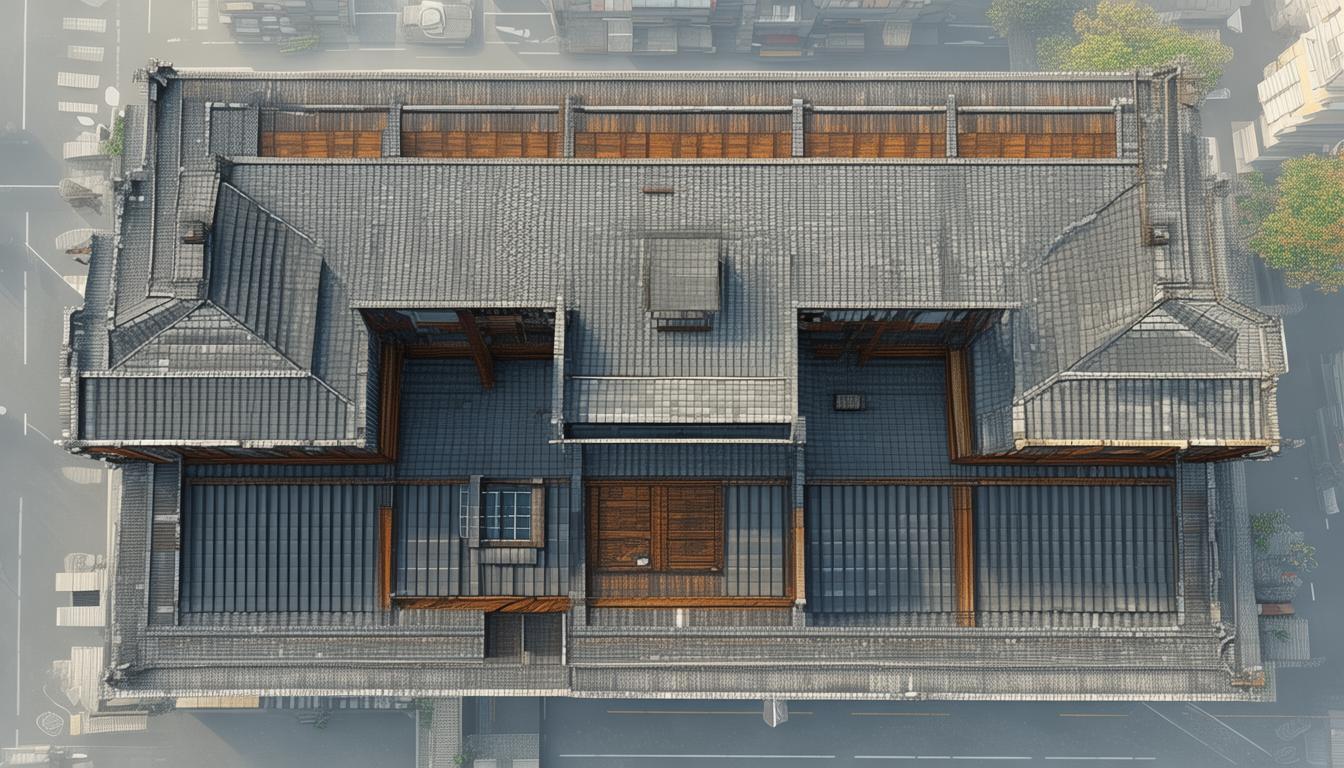

参观者能清晰分辨“这是1937年留下的”或是“这是21世纪为保护它做的加固”。在众多抗战遗址中,四行仓库是特殊的存在,其历史事件价值远超过建筑艺术价值,保留战争痕迹本身就是最好的保护方式。另外,苏州河沿岸不少老仓库和工厂在战争时期被征用或破坏过。当代一些改造项目会特意保留历史痕迹,像墙面上的标语和建筑特殊结构等,它们虽未与具体战斗直接相关,却反映出当时工业生产、战时动员等信息。

卢永毅教授认为,“劫掠与创伤纪念地”是特殊的“负向遗产”,像“海乃家”、东宝兴路125弄等,见证了侵略者的暴行,日军侵华战争改变了上海城市发展轨迹,上海抗战历史记忆丰富度不言而喻。不过,在建筑遗产研究领域,长期以来人们更多关注建筑“美学”和“风格”,对“战争遗产”“创伤记忆”类建筑认识和保护不足。同济大学的潘玥也提到,系统研究抗战建筑能拓展人们对文化遗产内涵完整理解,推动保护理论和技术发展。

未来,期待会有更多抗战题材纪念馆落成,留存上海更多历史记忆。这有助于大家形成基于本土历史的身份认同感,在全球化时代,对上海而言意义非凡。通过系统分类研究,一幅更完整、多维度的上海抗战建筑图景会呈现在大众眼前。不知道大家对上海这些抗战遗迹还有哪些了解?快在评论区分享,并且点赞、分享这篇文章!