近期,上海博物馆“清雍正粉彩蝠桃纹瓶”的文创产品引发热议,被指责“不尊重历史”“消费苦难”。有网友购买该“蝠桃瓶”冰箱贴后,提及这件文物曾漂流海外,还渲染其被“瓶底开孔做花瓶台灯”(实际并无开孔),认为上博将其做成冰箱贴、保温杯等文创产品,是对历史的不尊重,个别媒体推波助澜,令不少网友认同此说法。

中国近现代曾遭受侵略,留下一段屈辱史。大量名胜古迹被践踏,众多文物精品流失海外。按某些网友观点,既然像长城、故宫等古迹有过被侵略的苦难经历,是否就不能让人游览欣赏了呢 ?这种以“尊重历史”之名所提的说法逻辑是站不住脚的。“不忘历史”是为警醒后人要自强,而非束缚自身发展。

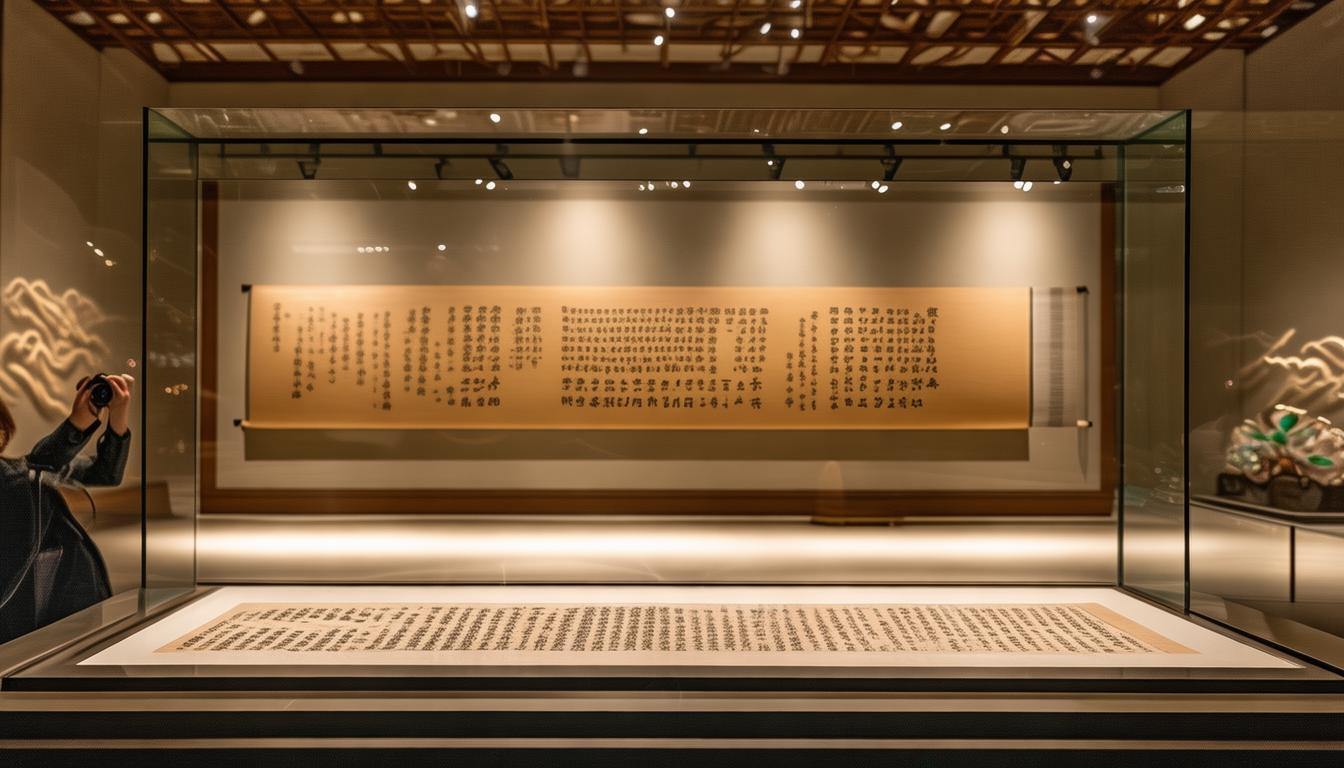

实际上,几乎每件流失文物的回归都有着曲折的经历 。不少回归文物精品已被开发成文创产品。比如《中秋帖》《伯远帖》、韩滉的《五牛图卷》以及圆明园兽首,这些文创产品让文物以新的姿态融入现代人生活,也是推动“让文物活起来”的重要途径。因此,用回归文物开发文创就等同于“不尊重历史”,这是“塌方式的逻辑 ”,不仅没能保护文物,还限制了我国文保工作的发展。

近年来,越来越多的流失文物回归祖国。美国向我国返还38件文物艺术品,西周丰邢叔簋追索成功 ,圆明园7根石柱回归。自十八大以来,48批次2113件 / 组文物艺术品重返祖国怀抱。“文物回家”体现了我国综合实力的提升、国际话语权的增强。外交表态、司法追索、国际协作、商人捐献、民间反馈等渠道多管齐下,拓宽了国宝“回家之路 ”。

流失文物既见证过往苦难,也在见证中国崛起以及全民族为复兴而做的努力。“让文物活起来”通过文创传播等手段,让民众能够近距离感受文物的魅力,铭记历史,珍视现在。我们理应考虑当下复杂的传播环境,避免被个别人的极端情绪与表达带偏节奏。

不能将回归文物狭隘地圈定在“悲情”情绪中。利用回归文物制作文创,实际上是让文物得到更好地弘扬与传承。我们应理性看待、欣赏回归文物的美,共同守护历史记忆,而不必因为个别言论而对历史衍生出无端的割裂感受 。试问一下,大家如何看待回归文物开发文创产品这件事?若认同请点赞分享本文。